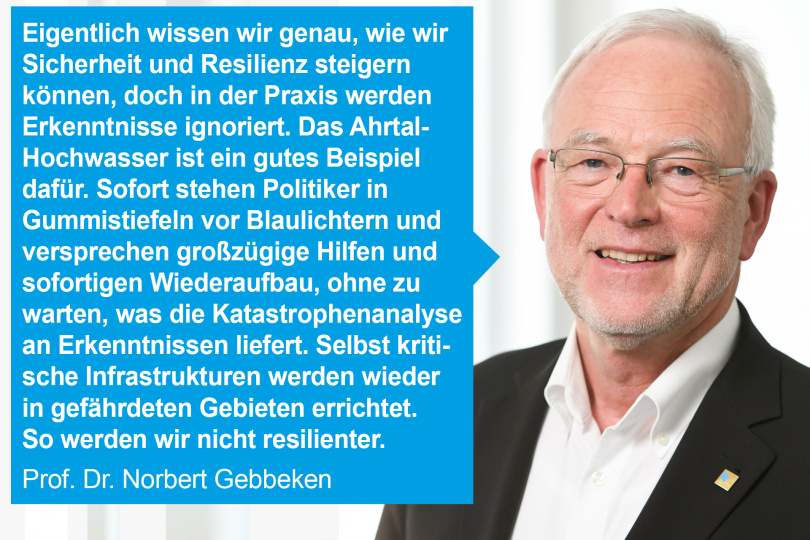

Prof. Dr. Norbert Gebbeken: Kritische Infrastruktur - Wo bleibt die Umsetzung der beschlossenen Resilienzstrategie?

Beitrag des Präsidenten der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau auf dem Berufsportal bauingenieur24

20.08.2025 - München

„Eigentlich wissen wir genau, wie wir Sicherheit und Resilienz steigern können, doch in der Praxis werden Erkenntnisse ignoriert. Das Ahrtal-Hochwasser ist ein gutes Beispiel dafür. Sofort stehen die Politiker in Gummistiefeln vor Blaulichtern und versprechen großzügige Hilfen und den sofortigen Wiederaufbau, ohne darauf zu warten, was die Katastrophenanalyse an Erkenntnissen liefert. Selbst kritische Infrastrukturen werden wieder in gefährdeten Gebieten errichtet. So werden wir nicht resilienter“, kritisiert Kammerpräsident Prof. Dr. Gebbeken in seinem Beitrag für das Berufsportal bauingenieur24.

Die Gefährdung kritischer Infrastrukturen durch Mensch und Natur nimmt zu. Dies ist auf EU- und Bundesebene lange bekannt. Dennoch lässt ein bereits entworfenes Gesetz zur Stärkung der Resilienz kritischer Anlagen (KRITIS-Dachgesetz) auf sich warten.

Kammerpräsident Prof. Dr.-Ing. Norbert Gebbeken ist Mitgründer des Forschungszentrums RISK (Risiko, Infrastruktur, Sicherheit und Konflikt) an der Universität der Bundeswehr in München, welches sich mit der Sicherheit kritischer Infrastrukturen in technischer, politischer und sozialer Hinsicht befasst. Als externer Experte war er der einzige (Bau-)Ingenieur in der Arbeitsgemeinschaft zur Erarbeitung der Deutschen Strategie zur Stärkung der Resilienz gegenüberKatastrophen (Resilienzstrategie).

Gebbeken kritisiert die Uneinigkeit der Politik über Begriffsdefinitionen und die Tatsache, dass das Thema Prävention bei Katastrophenkongressen gar nicht stattfinde. Hoffnung machen ihm pragmatische Ansätze und Projekte wie der Wiederaufbau der Weinbaubrücke in Dernau (Ahrtal).

Naturkatastrophen, Pandemien, Kriege - "Deutschland muss resilienter werden"

Gerade die vergangenen zehn Jahre haben verdeutlicht, dass sich Naturkatastrophen verstärkt auf Menschen, Tiere und Umwelt auswirken, sowohl in der Intensität als auch in der Häufigkeit. Besondere Naturgefahren sind derzeit Hitze, Dürre, Flächenhochwasser und Sturzfluten.

Das Alpenhochwasser 2005, das Hochwasser in Mitteleuropa 2013, das Hochwasser in Bayern 2016, das so genannte Ahrtal-Hochwasser 2021 und das Hochwasser im Juni 2024 in Süddeutschland sind nur wenige von katastrophalen Hochwasserereignissen, bei denen bis zu 200 Tote pro Einzelereignis zu beklagen waren, ganz zu schweigen von den Menschen, die posttraumatische Belastungsstörungen und andere psychische Erkrankungen erlitten.

Diese Naturkatastrophen werden ergänzt bzw. überlagert von Ereignissen wie der seit 2020 aufgekommenen COVID-90-Pandemie und vom Angriffskrieg auf die Ukraine im Februar 2022, der auch uns längst durch die hybride Kriegsführung mit Sabotage und Desinformationskampagnen erreicht hat.

Aufgrund dieses Sachstandes benötigt Deutschland eine Resilienzstrategie, die den Katastrophenschutz und den Zivilschutz gemeinsam systemisch betrachtet. Dazu gehört ganz wesentlich die Resilienz der kritischen Infrastrukturen. Die Bundesregierung hat am 13.07.2022 die vom Bundesministerium des Innern vorgelegte Resilienzstrategie beschlossen. Sie dient der Umsetzung des UN-Sendai-Rahmenwerks für Katastrophenvorsorge (2015–2030).

Auf Katastrophenkongressen dominiert das Thema Bewältigung

Doch der bereits seit 2023 vorliegende Referentenentwurf zum KRITIS-Dachgesetz wurde noch immer nicht beschlossen. Wir erkennen daraus, dass die Umsetzung der Resilienzstrategie nicht ganz einfach zu sein scheint. Woran liegt das? Vor allem an...

Themenreihe "Brennpunkt: Katastrophenschutz"

Bauingenieure vollbringen täglich Glanzleistungen zum Ausbau und Erhalt der gebauten Infrastruktur. Besonders in Krisenzeiten und angesichts drohender bzw. aufgetretener Katastrophenfälle, darunter Hochwasser, Erdbeben oder Sabotageakte, sind diese Leistungen nicht hoch genug einzuschätzen.

Das Berufsportal bauingenieur24 will in der Themenreihe "Brennpunkt: Katastrophenschutz" Projekte der allgemeinen Krisenbewältigung durch das Bauingenieurwesen sichtbarer machen. Vorschläge für entsprechende Beiträge können jederzeit an rdktnbngnr24d gesendet werden.

Quelle: bauingenieur24, Fotos: Tobias Hase / BayIka-Bau, bauingenieur24

Beitrag weiterempfehlen

Die Social Media Buttons oben sind datenschutzkonform und übermitteln beim Aufruf der Seite noch keine Daten an den jeweiligen Plattform-Betreiber. Dies geschieht erst beim Klick auf einen Social Media Button (Datenschutz).

Jetzt Newsletter abonnieren!

Frage des Monats

Sustainable Bavaria

Nachhaltig Planen und Bauen

Digitaltouren - Digitalforen

Netzwerk junge Ingenieur:innen

Werde Ingenieur/in!

www.zukunft-ingenieur.de

Veranstaltungstipps

Einheitlicher Ansprechpartner

Berufsanerkennung

Professional recognition

Anschrift

Bayerische Ingenieurekammer-Bau

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Schloßschmidstraße 3

80639 München